Últimamente sólo disfruto de un tipo de cine.

No me refiero a un género concreto, en principio las tres películas que he visto ésta semana no tienen mucho en común, más allá de que dos de ellas podrían clasificarse como tragicomedias.

O sí lo tienen, si aceptamos como género cinematográfico éste que me acabo de inventar: las películas de gente sin móvil.

Y es que en ninguna de ellas hay redes sociales ni teléfonos inteligentes, algo esperable en Emily, el biopic sobre Emily Brönte con el que la actriz Frances O’Connor debutó como directora hace dos años.

Aunque O’Connor se toma alguna que otra licencia creativa al imaginar las circunstancias que condujeron a la mediana de las Brönte a escribir Cumbres borrascosas, la película es redonda como obra de ficción, en gran parte gracias a su protagonista, una muy expresiva Emma Mackey en un registro muy distinto al que nos tenía acostumbradas en la maravillosa Sex Education.

Tampoco extraña la ausencia de iPhones en La buena esposa, una de mis novelas favoritas, llevada al cine por Björn Runge en 2017 pero ambientada en 2003. La película protagonizada por Glenn Close y Jonathan Pryce quizás carezca de ese tono ácido tan divertido del libro de Meg Wolitzer, pero es igual de inteligente e interesante.

Pero ni siquiera en la comedia romántica Fallen Leaves (“una película de amor y risas entre las ruinas” según la crítica del New York Times, “la película más romántica que he visto en mi vida” según mi padre) hay dispositivos electrónicos, aunque la acción transcurre en 2024. De no ser por las noticias sobre la invasión rusa a Ucrania que suenan cada vez que uno de los personajes enciende la radio y por una escena en la que se ve un calendario de pared, la última genialidad del finlandés Aki Kaurismaki, lo más parecido a ver cómo los cuadros de Edward Hopper cobran vida que he visto nunca, bien podría estar pasando en cualquier año entre 1930 y 1999.

En las tres películas, los personajes se enamoran, se desenamoran, sufren, quieren mejorar su situación y luchan contra los obstáculos que se interponen en su camino, pero ninguno se pasea con la mirada fija en una pantalla, viven conectados con su entorno en vez de hiperconectados a unas redes que los hacen adictos al like y al autobombo, bombardeándolos con una cantidad de información inasumible para el cerebro humano en una falsa ilusión de comunidad.

Ninguno de estos personajes ha interiorizado las máximas neoliberales de individualismo, expansión y aceleración (“cada cual tiene su vida”, “hay que amarse a una misma antes de poder amar al resto”, etc), ni creen que la individualización de los dolores sistémicos comúnmente conocida como “terapia” o “auto conocimiento” sea la solución a todo.

Tampoco conciben lo humano como una eterna actualización de iOS: siempre mejorable, siempre superable, nunca suficiente, ni se conciben a sí mismos o a los demás como una empresa, una marca personal, un producto de consumo y un consumidor al mismo tiempo.

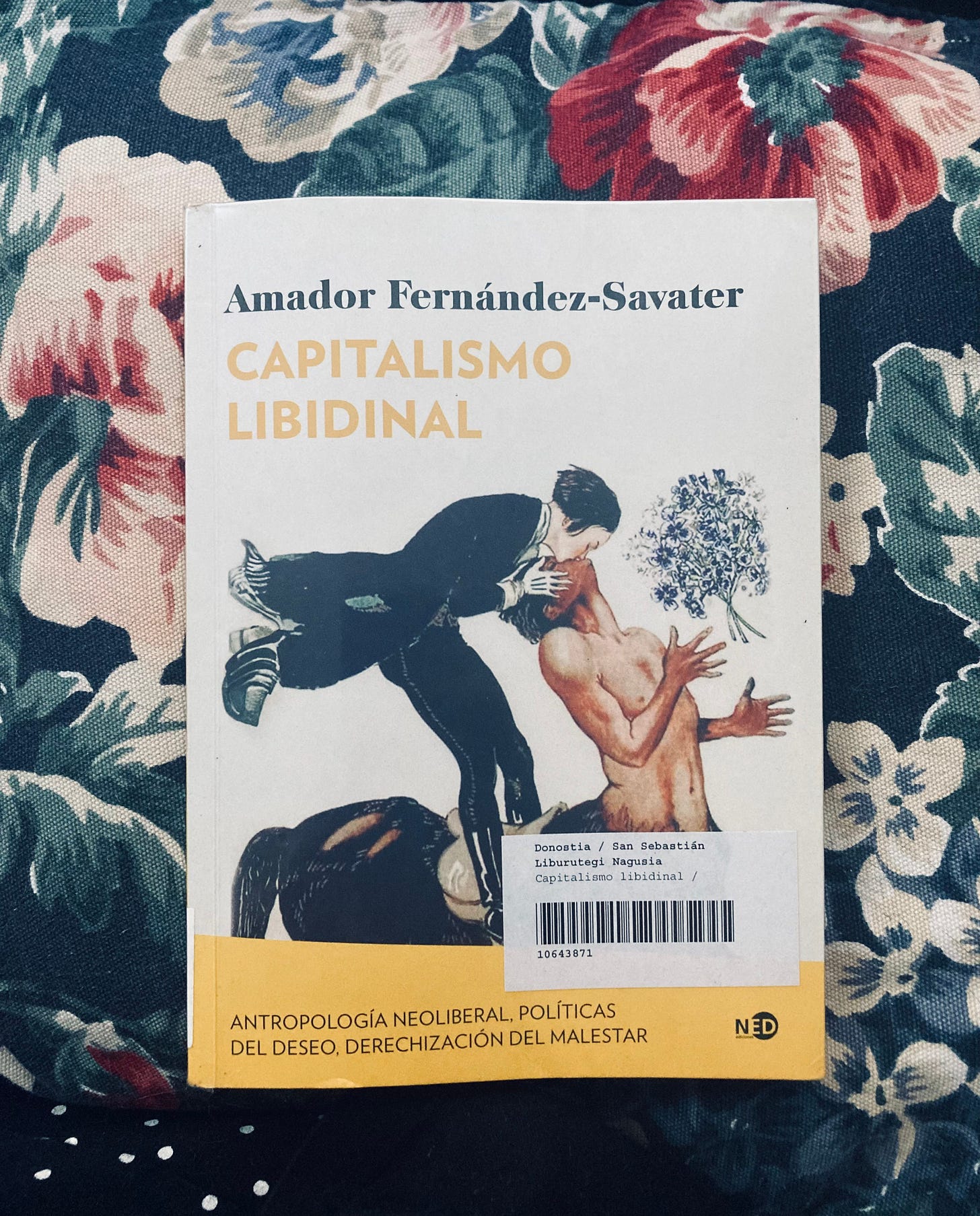

Se me relaja el sistema nervioso al ver a estos personajes llenos de deseos e ideas alejado del deseo depredador de siempre-más que nos habita, esta idea de que la “buena vida” pasa por la acumulación voraz de experiencias, lugares, actividades y relaciones sobre el que tan acertadamente escribe Amador Fernández-Savater en el luminoso ensayo Capitalismo libidinal:

“La fuerza del neoliberalismo, a pesar de todas las crisis que atraviesa, radica en que fabrica un tipo de ser humano, un tipo de vínculo con los demás y con el mundo: el yo como empresa o marca que gestionar, los otros como competidores, el mundo como una serie de oportunidades para rentabilizar. ¿Dónde reside ese poder? Desde luego no donde miramos obsesivamente (las disputas en el teatro parlamentario), sino en los mil dispositivos que pueblan nuestra vida cotidiana: ligando en Tinder, moviéndonos en Uber, interactuando en Instagram, podemos captar sensiblemente la mutación antropológica en marcha. El neoliberalismo es existencial y produce formas de vida deseables.”

En Capitalismo libidinal, el autor analiza el neoliberalismo, no sólo como un régimen económico o una ideología, sino como un sistema que atraviesa la pulsión de Eros, algo que las derechas entendieron hace mucho tiempo (“La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma”, que decía Margaret Thatcher) y que a las izquierdas aún les cuesta identificar.

A través de varios ensayos breves que van de la mano de diversos pensadores como Herbert Marcuse, Jean-François Lyotard, Pierre Dardot o Franco Berardi, así como de entrevistas con otros, Fernández-Savater propone políticas del deseo, la construcción individual y colectiva de nuevos deseos, otras subjetividades:

¿Cómo escapar? Sólo puede hacerse mediante la creación, a la vez personal y colectiva, de una abundancia también objetiva y subjetiva: de vínculos, de afectos, de tiempo, de cuidados, de disfrute. […] una vida que se basta a sí misma, que no persigue todo el rato algo situado siempre “más allá”, “más arriba” o “más tarde.”

Podría estar citando este libro hasta el infinito, sin duda lo recomiendo y recomendaré hasta la saciedad, igual que las tres películas que he mencionado (las tenéis en Filmin) pero mejor que, si te apetece, te tomes unos ratitos aquí y allá para leerlo o ver éstas películas. Sin prisa, con el móvil silenciado y el cerebro tranquilo.

Feliz y tranquila lectura/visionado.

👏🏻